感覚に頼らず、感覚を捨てず。鍼灸師からカイロプラクターになった者の視点から

原点は“手の感性”だった

現在、私はカイロプラクターとして活動していますが、その原点は鍼灸師としての臨床経験にあります。

そこでは“感覚”が何よりも大切でした。

脈に触れ、舌を観察し、お腹に手を当て、皮膚の質感や温度を感じ取る。

そのひとつひとつの「手ごたえ」から、相手の内側を読み解いていく。

まるで“体の声”に耳を澄ませるような時間でした。

静かで、丁寧で、研ぎ澄まされた感覚が必要だったことを、今でもはっきりと覚えています。

東洋医学には、深い哲学と、何千年にもわたる経験の積み重ねがあります。

施術者として感覚を磨きながら、人を部分ではなく「全体」で診る視点が養われていく。

そのプロセスに、私は強いやりがいを感じていました。

感覚だけでは見えないもの

けれど、患者様を診ていると、日々どこかにいつも小さな疑問がありました。

「本当にこれで合っているのだろうか?」

感覚を頼りにするからこそ、客観的な裏づけがほしい。そんな思いが、少しずつ大きくなっていったのです。

「見える情報」との出会い

そんなとき出会ったのが、シオカワカイロプラクティックでした。

最初に衝撃を受けたのは、「ナーボスコープ」やレントゲンを用いた評価システム。神経系や構造を“見える化”し、客観的に判断するアプローチが確立されていたことに、強く心を動かされました。

それまで感覚だけで捉えていた身体の状態が、数値や画像として立ち上がってくる。

「これはすごい」と、純粋に感動しました。

ある日、鍼灸学生時代の同級生にこの話をしたところ、「そんなのがあるんだ!めっちゃいいじゃん!」と目を輝かせながら驚いてくれたのが、とても印象に残っています。

同じ世界にいた仲間にも響くものがあった。自分ひとりの感動ではなかったことが、学びへの意欲をさらに強くしてくれました。

今振り返ると、鍼灸師のくせに違う分野に手を出していいのか悩んでいた気持ちを、ただ誰かに後押しして欲しかっただけなのかもしれません。

主観と客観の両輪で診る

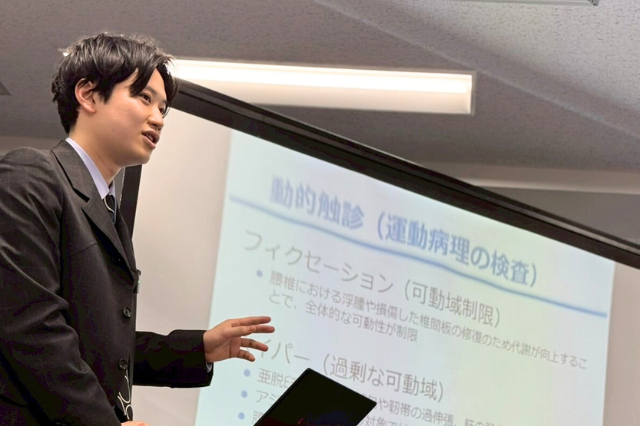

現在、私は塩川スクールでカイロプラクティックを学んでいます。

ここでは、静的・動的な触診などの主観的評価に加え、ナーボスコープによる神経圧迫の測定、レントゲンによる構造分析など、明確なデータに基づく客観的評価が行われます。

この「感覚」と「データ」を両輪とするアプローチは、ケアの精度と再現性を飛躍的に高めてくれます。

けれど、決して“データだけを見てアプローチする”わけではありません。

「手で診る力」は、いまも武器になる

塩川スクールでは、「手で診る力」も徹底的に鍛えます。

骨の位置、関節の可動性、筋肉の緊張、皮膚の微細な反応……

患者さんの体に触れる中で、五感のすべてを使って情報を読み取る技術を磨いていくのです。

この感覚こそ、私が鍼灸で育ててきた“手の感性”が活きる場面です。

鍼灸では、ツボの深さや熱感、響きの変化を繊細に捉える必要がありました。

その訓練が、いまカイロの現場でも確実に役立っています。

背骨や神経系に触れるときも、「感じる力」があるからこそ、自信を持って調整できる。

そして、データがあるからこそ、その感覚を裏づけられる。

感覚とデータの両方が揃って、初めて「本当に人の体を診る」ことに近づいていけるのだと感じています。

相反するものを、否定せずつなぐ

「感じること」と「見えること」

「東洋」と「西洋」

「手の感性」と「客観的な指標」

一見、相反するように思えるものが、実は深くつながっている。

それを今、私は実感として学びつつあります。

どちらか一方を否定するのではなく、それぞれの価値を認め、自分なりの軸を育てていく。

それが、いまの私が大切にしている姿勢であり、これからも深めていきたい考え方です。

鍼灸師の皆様には一度触れてみてほしい世界であると、今度は私が後押しさせていただけたらと思います。